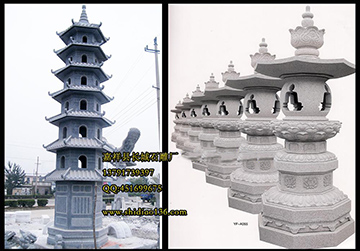

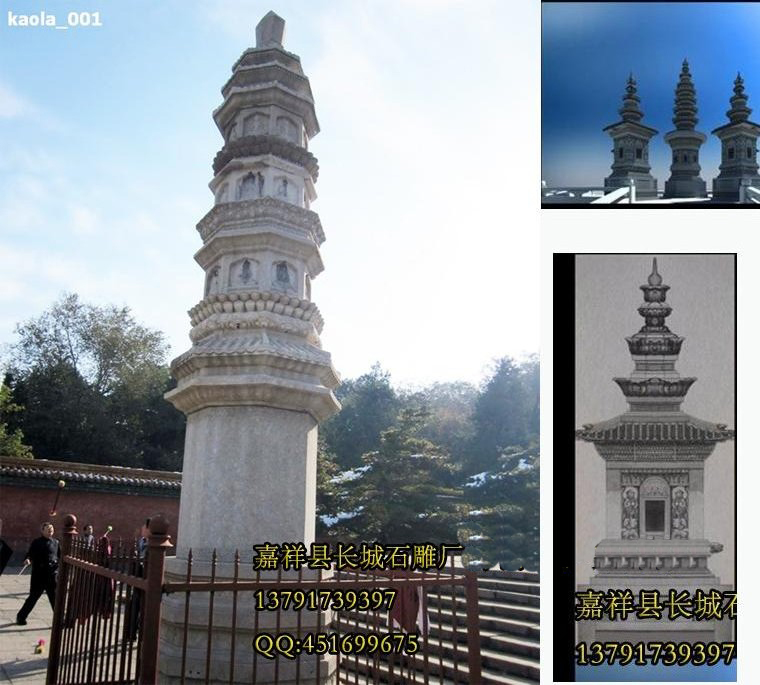

遼代石雕佛塔

發布時間:2013-10-03 08:00:03 閱讀:9684

遼代建造了數量眾多的石雕佛塔, 其上的裝飾紋樣題材與風格也受到了中原漢民族文化的影響,例如:遼塔上龍紋浮雕體現了遼代佛教文化受到了大漢民族文化的影響。龍是帝王的象征,此種觀念在 漢民族觀念中由來已久,《周易》有乾卦為王者之象之說,龍喻帝王的觀念在漢代即已流行。體現在遼塔上的龍紋如萬佛堂石雕佛塔上的雙龍爭珠應該是中原傳統文 化影響的產物。在遼塔上還有許多精美的樂舞石雕,遼占領燕云十六州后,大量掠奪漢族樂工與樂典,遼都上京所設教坊中大半都是“汾、幽、薊”等地漢族樂工, 遼塔上的樂舞人所持樂器有笛、箏、簫、大鼓等,其人物體態、臉型、服飾雖是契丹人的特點,然而所用的樂器卻都是中原漢民族常用的。在觀音寺白塔(天津)北 面各有一幅“莽勢舞”的舞姿圖,“莽勢舞”是最具中原漢族舞蹈藝術技巧的舞蹈。這種舞蹈基本上是以唐代中原漢族舞蹈為模式改編而成的。;從以上的例子中我 們能夠看出,漢民族的音樂、舞蹈影響了契丹民族的文化與藝術,其影響力也輻射到遼代佛塔的裝飾浮雕上了。

遼代石雕佛塔對西域文化的兼收井蓄,佛塔體現了佛教文化,佛塔,無論天高地遠,自有一隅安寧,他是和佛教文化相輔相成的。

遼代佛教文化具有兼容性特點,還表現在對漠北、天竺、海外等佛教特色化的吸收與融匯上。遼代佛教文化對西域佛教文化的融收,主要表現在常有這些地方的高僧 來到契丹遼地,直接向僧俗佛教徒傳授他們從家鄉帶來的、頗具當地地域特色的佛教文化。如道宗咸雍三年((1067有西夏的回鵲僧人來契丹遼地傳經氣乾統十 年(1110)據《云居寺供塔燈邑碑》記載,河北地區還有直接從西土天竺來的高僧。來自西域的佛教文化逐漸滲透到了遼國佛教文化血脈中,不僅影響了遼國的 佛書經卷,而且還影響了佛教建筑的樣式和裝飾紋樣特點。遼代石雕佛塔上至今保留著大量的西域浮雕紋樣,這些帶有西域紋樣特點的浮雕,反映了遼朝和西域各國 的友好往來。

由于遼建國初年,便和蔥嶺(帕米爾高原)以西的伊斯蘭等國家建立了友好

關系,一些來自印度、波斯和希臘的裝飾紋樣如蓮花、西番蓮、火焰紋、獅子、飛天、寶相紋等紋樣成為遼代石塔上的主要裝飾,特別是蓮花、西番蓮和飛天在遼塔上被廣泛應用。遼塔上頗具西域風格的紋樣,生動的表現了遼代中外文化交流的盛況。

遼代石雕佛塔浮雕裝飾題材還反映了西域的風俗文化。遼朝皇帝每年夏秋兩季都要到慶州避暑,大批權貴也要跟隨皇帝到慶州伴駕,所以善于經商的西域胡人云集慶 州,形成西域移民集團,使慶州的文化也帶有濃厚的西域色彩。在慶州,每逢重大的佛教節日,西域的歌舞雜技藝人便充當佛祖慶典的主要表演角色,于是西域歌舞 雜技內容也被雕刻在佛塔之上,慶州白塔(內蒙古)經過修繕后,其上富有西域特色的歌舞浮雕向人們訴說著西域的風俗和文化:來自西域的外國雜技藝人,深目高 鼻滿臉絡腮胡須,頭戴尖頂帽,身穿窄袖胡服,手持圓環、如意和彩帶逗引獅子和大象作各種表演;在慶州白塔第一層斗拱的拱眼壁上,還刻繪了許多胡人手持胡 琴、琵琶載歌載舞的場面,慶州的石雕佛塔的設計圖和制作的這些表現西域風俗文化題材的浮雕,成為遼國和西域各國友好交往的見證。

遼工的雕刻技藝也受到了西方文化藝術的影響。孔雀、怪獸、獅子等都是西方建筑裝飾中常見的動物,這些來自西方的動物如怪獸、獅子形象在遼塔上多有出現。橫 跨歐亞大陸建立的波斯帝國在薩珊王朝時期所發展起來的動物、花鳥圖案有“對稱性”特征,這種石雕圖案構成形式在隋唐之際己為我國雕塑工藝所吸收。 到了遼代在吸收的同時又有所發展,這種構圖形式演變為均衡對稱,遼塔上的花卉圖形多采用均衡對稱,表明來自西亞藝術的造型構成形式對遼塔浮雕裝飾藝術也有 一定的影響.

對游牧文化、漢民族文化、西域文化等因素的分析對研究遼代石雕佛塔建筑裝飾藝術具有指導意義,從中我們能夠更加深入地理解遼代石雕佛塔裝飾的多元文化特點。

本文m.openpad.cn版權所有,轉載請以鏈接的方式注明文章出處

其他人閱讀了;石雕麒麟的風水作用

在線留言

留言記錄

-

暫無數據

寺院觀音麒麟雕刻圖片

寺院觀音麒麟雕刻圖片 石雕牌坊村莊石牌樓雕刻圖片大全

石雕牌坊村莊石牌樓雕刻圖片大全