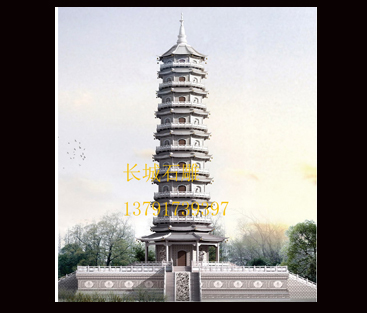

石雕佛塔_寺院風水寶塔石塔價格

發布時間:2013-09-04 00:00:42 閱讀:9583

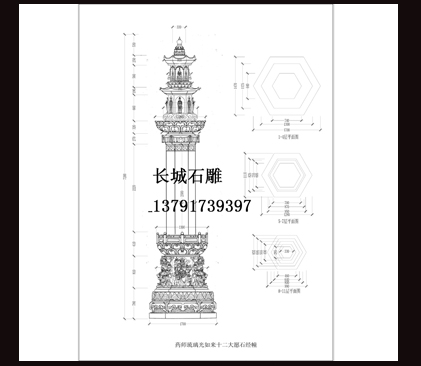

石雕佛塔層數塔身塔頂的區別是什么

漢代石雕佛塔的塔身層數皆為奇數。《魏書·釋老志》石:“凡宮塔制度,猶依天竺舊狀而重構之,從一級至三、五、七、九。

入宋以后,石雕塔身的平而也發生了變化,六角形、八角形取代了四方形。而石雕塔身的平而變化,首先是我國地理條件的影響。我國是一個多地震的國家,高層建筑在地震中易受破壞,古代工匠通過長期的觀測和總結建塔的經驗教訓,認識到建筑物的直角、銳角部分在地震時受力集中,易損。而鈍角的部分受力均勻,不易震損。基于這方而的考慮,建六而、八而塔。其次,這與中國人的人生觀、宇宙觀相關聯。中國人講究陰陽對立統一的宇宙觀。數字因此被賦予了哲學宗教意義。數字有偶有奇,曰陰曰陽,天數奇數,為陽數,生數;地數偶數,為陰數,成數。天在上,是圓的,向高發展要用天奇數;地在下,是方的,平而展開要用地偶數。中國人這種對數的講究,注定塔身立體與平而的奇偶對應。踏遍中華大地,石雕塔身無不如此。例如,永寧寺石雕塔、大雁塔、六榕寺石塔、開元寺雙塔、虎丘石雕佛塔等。

石雕塔基,整個佛塔的根基,是佛塔漢化過程中較少變化的部分。它上承托塔身,下覆蓋地宮,一般低矮而穩固,唐以后,逐漸升高,分出基臺和基座兩個部分形狀上,則配合塔身的層級呈四方形(塔身為寶瓶座)、六角形、八角形(塔身為多邊形)低矮、穩固的如北魏的篙岳寺塔、隋代歷城四門塔,唐朝以后,在原有的基臺上加一個“須彌式”或“仰蓮式”的基座,顯得雄偉突出。以北京天寧寺為例,基座為八角形,建立在一個低矮穩固的基臺上,共兩層束腰。第一層束腰內,每而砌六個小皂,內刻獅了頭,皂與皂之間以雕花間柱分隔。第_層束腰下部砌出小皂五個,內雕佛像,皂與皂之間的間柱上雕刻力士。上部施斗拱,斗拱上承托極為精細的石雕欄桿,石雕欄桿上置仰蓮三重,以承托第一層塔身。后來其它各種塔的塔基向高大華麗方向發展。例如,西安的大雁塔、小雁塔等。

石雕塔身,石雕佛塔的主體,也是佛塔傳入中原后漢化最多的地方。秦漢時期,我國

廣泛流行神仙方術,以為神仙住在虛無飄渺的天空,有“仙人好樓居”之說。所以,秦始皇、漢武帝都曾組織修建過石雕高樓臺榭,以求仙望氣,承露接引,石雕華表就和漢代的承露盤造型基本一樣。佛教傳入之初也是借神仙的形式被中國人接納的。石雕佛塔作為“佛”的象征,踏入漢地后,自然接受漢文化的改造—印度塔身的半球形消失了,塔剎嫁接在“求仙望氣”的樓閣上。這種印度佛塔與石雕結高樓相結合而成的樓閣式塔身,自東漢問世以來,歷經唐、五代、魏晉南北朝數百年不衰,成為石雕佛塔塔身的經典樣式。不過我國多民族風俗文化的多樣性也帶出了佛塔塔身的千變萬化,諸如密檐式塔身、亭閣式塔身、寶瓶形塔身等等。

塔剎俗稱塔頂,梵語“制多羅”意為國土,是佛域的象征。這一部是印度佛塔移植中國保留最完整的地方,因而也是最具佛教象征意義的部分,故人們常把塔剎的“剎”作寺廟的別稱,古寺也稱古剎了。造型上,與印度塔剎一樣,漢塔的塔剎也分剎座、剎身、剎頂三個部分。剎座皆印度的須彌座或仰蓮座。剎身的相輪漢化為奇數,且多為十一相輪。

上面頂裝飾華美,由圓光、仰月、華蓋、寶珠構成,皆象征佛。

版權屬于: 長城石雕廠 (本文鏈接地址:http://m.openpad.cn/ 1fota .html)

版權所有。轉載時必須以鏈接形式注明作者和原始出處及本聲明。

其他人閱讀了;

在線留言

留言記錄

-

暫無數據

寺院觀音麒麟雕刻圖片

寺院觀音麒麟雕刻圖片 石雕牌坊村莊石牌樓雕刻圖片大全

石雕牌坊村莊石牌樓雕刻圖片大全