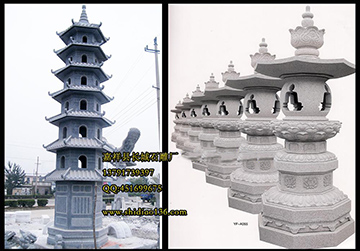

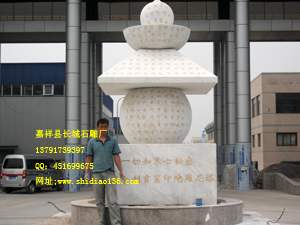

寺院佛塔的組成分析

發布時間:2015-12-24 08:00:35 閱讀:5747

寺院佛塔的組成分析,最早的窣屠婆是由基座、覆缽和剎三部分組成的,寺院佛塔傳入中國以后在形式上有了很大的變化,由塔剎、塔身、塔基、地宮四部分組成。寺院石塔佛塔為什么每個寺院都有?寺院佛塔的組成分析下面就分別進行闡述。

塔剎

塔剎,是寺院佛塔的頂部,梵語又叫“制多羅”,有“國土”的意思,是佛國的象征。這部分是寺院佛塔從印度傳入中國以后變化最小的部分,因此塔剎又是佛教的象征,人們管古老寺院叫“千年古剎”。塔剎基本保留了原來窣屠婆的原型,由基座、覆缽、相輪三部分組成,就好像在寺院石雕佛塔頂部安置了一個小的窣屠婆。在三個基本部分的基礎上還演變出了一些中國塔剎特有裝飾構件,如山花蕉葉、火焰、仰月、寶珠等。唐宋時期塔剎造型簡潔明了,多以磚石材料為主,如侯馬傳教寺塔。到了遼、金、元代時期金屬制塔剎逐漸增多,裝飾更復雜,更具有中國特色了,如圓覺寺塔剎。

塔身

塔身,是寺院佛塔的主體。窣屠婆傳入中國以后與中國樓閣嫁接,最終形成了現在我們所看到的佛塔形式,塔身是中國發展出來的,也是變化最大的。最早佛塔的塔身就是木樓閣,這一點從“笮融造塔”的記載中可以看出。從隋唐開始佛塔佛教寺院石塔的塔身已經開始以磚石結構為主要結構,塔身裝飾簡單,方形平面為主,如永濟縣王朔石塔。從宋代以后為了塔身平面也有了變化六角形和八角形都有所運用,這樣的變化不僅是佛塔形式更加豐富,而且從抗震施工來說都有了很大的進步。一直到了元代塔身在原來的基礎上還增加了很多裝飾構件,使其外觀更加豐富。樓閣式、密檐式等塔身式樣都是中國寺院佛塔發展的結果。塔身部分的發展一直就和我國本土建筑文化緊密聯系著。中國古代的陰陽五行學對塔身的影響很大,塔身層數為奇數,塔身平面多邊形邊數為偶數,這正是反映了天數為奇,地數為偶的思想。

塔基

塔基,是寺院佛塔的根基,它是連接塔身于地宮的重要部分。除了覆缽式塔一直就有塔基以外,宋代以前的樓閣式塔是沒有塔基的,密檐式塔在唐代時期數量少于樓閣式塔,不過有塔基。宋代以后所有塔都發展出了塔基,而且一直到元代塔基發展越來越復雜、華麗。形狀上,塔基的平面一般是和塔身一樣的,圓形、四角形、六角形、八角形。早期塔基為單層無裝飾雕刻,樸素平實,如離石安國寺唐塔,安國寺塔建于唐貞觀十一年(公元637年),塔基占據塔高將近一半的高度,無雕刻、浮雕,疊澀須彌座。發展到后來為兩層,蓮花疊澀須彌座。到了元代時期,塔基的發展達到了一個頂峰。例如,圓覺寺塔,太谷無邊寺塔等。

地宮

地宮,又稱“龍宮”。是中國寺院佛塔獨有的創造,這與中國人“入土為安”的墓葬傳統有很大的關系,漢文化認為肉身的死亡必須入土墓葬。寺院佛塔原本保存佛骨舍利,是佛涅槃的終點和象征。印度窣屠婆的舍利置于內部平臺,而中國寺院佛塔則將其置于地宮中。在漢文化中,石屬于死,木屬于生,因此陵寢墓穴均用石材,宮殿民居等地上建筑多用木材,因此地宮以石材為主,這也是印度佛教建筑與中國傳統建筑文化的融合。地宮的產生,使得寺院佛塔地上與地下的部分有了不同的象征意義和作用,地上部分象征著向上、生、光明,而地下的部分則象征著死亡、陰沉的意義。山西地區的元代以前的寺院佛塔實例中己知有地宮的例子有很多,例如,平定天寧寺雙塔西塔的地宮,文水縣梵安寺塔的地宮,平遙縣慈相寺麗臺塔的地宮,應縣木塔的地宮,臨猗縣妙道寺雙塔西塔的地宮,臨猗縣仁壽寺舍利塔的地宮等等,其中己發掘的有臨猗妙道寺雙塔西塔地宮,臨猗仁壽寺舍利塔地宮,天寧寺雙塔西塔地宮。

其中臨猗妙道寺的寺院佛塔有雙塔西塔的地宮經發掘發現屬于典型的宋代地宮。地宮位于西塔墓下1米多深處,塔與地宮上下垂直。地宮坐西向東,以磚、灰、泥漿砌筑。平面方形,四角攢尖頂,地面方磚鋪陳。宮室長、寬均1 .68米。宮頂至地面高1. 73米。宮室東面壁墻正中,辟一拱券門洞,高98厘米、寬61厘米,門洞內用長方形磚堵封。從磚隙縫探測,進深約70厘米。南、北、西三面壁墻上,各雕飾兩根倚柱和一門兩窗。倚柱為六角形,高68厘米,寬10厘米、出跳3厘米。柱頂為磚雕斗拱,高21厘米、寬44厘米、出跳10厘米。宮室四角均裝置有角拱。三面倚柱中間,各用磚砌筑一門,門外以一凹形磚為邊沿,用2厘米寬的黑線勾邊,內為門柱門框。宮頂為四角攢尖式。宮壁上端用33X33,厚5厘米的方磚,以泥漿為料,平鋪疊砌。每層出跳約10厘米,共14層,券旋收殺而上,直至宮頂。地宮中央,坐西向東,以磚、泥漿砌筑一長方形束腰須彌座,高50厘米、寬78厘米、長113厘米。座上供放一石函。打開石函,函抽中供放一具銀棺。

山西地區還多地宮還未被發掘,寺院佛塔地宮的研究還要進一步深入下去。

版權屬于: 長城石雕廠 (http://m.openpad.cn/)

版權所有。轉載時必須以鏈接形式注明作者和原始出處及本聲明

其他人閱讀了:

上一篇:石雕貔貅有公母之分

在線留言

留言記錄

-

暫無數據

寺院觀音麒麟雕刻圖片

寺院觀音麒麟雕刻圖片 石雕牌坊村莊石牌樓雕刻圖片大全

石雕牌坊村莊石牌樓雕刻圖片大全