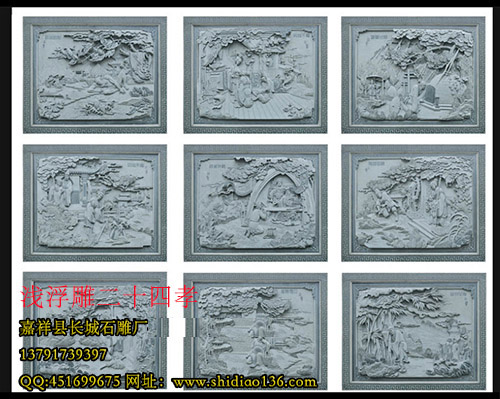

石雕二十四孝-二十四孝雕刻

發布時間:2013-08-01 00:00:52 閱讀:11406

二十四孝石雕是中國傳統孝道思想的反映, 有著廣泛的群眾基礎。本文簡要分析了嘉祥縣長城石雕廠二十四孝浮雕壁畫的內容程式和數量眾多的原因。

孝是中國傳統倫理道德的重要組成部分。黑格爾在研究中國文化時曾作過精辟的分析: / 中國純粹建筑在這樣一種道德的結合上, 國家的特性便是客觀的-家庭孝敬. 。中國人把自己看作是屬于他們的家庭的, 而同時又是國家的兒女。中國人的孝意識形成于父系氏族公社時代 。

《二十四孝》圓雕以極其言簡意賅的語言,豐富地傳達了每一種孝行。綜觀《二十四孝》雕刻,雕者大膽遐想、凝練,在淺空間上透視古文塑造了二十四位孝子的孝行,內容豐富、厚實。如列為石雕二十四孝之首的“大舜耕田”,雕者寓作品以豐富的想象和情感傳達,把舜的寬厚仁慈、孝敬父母、友愛兄弟其孝感動天之德表述得淋漓盡致。浮雕表現了在春天柳樹彎彎的原野下,因舜的孝感動天,盤旋在舜上方的祥鳥和依偎在舜身旁的大象,正在播種與辛勤耕耘。

整幅作品內容翔實,寓環境展示人物品質。又如“黃香扇枕”,浮雕表現得極為簡約概練,其主體僅為一張床和黃香扇枕的動態,床頭的帷幔隨黃香的動作曼舞。雕者對黃香的孝行則通過簡潔的畫面讓人產生聯想,從黃香身上可以感知中華傳統美德以孝為起點,百善孝為先,石雕二十四孝雕刻達到仁義的境界。

先秦時代的典籍中保留了大量的訓孝論句:奉親思孝, 接下思慕; 視遠為明, 聽德唯聰。孝、敬、忠、信為吉德。眾之本教曰孝, 其行曰悌。威儀孔時, 君子有孝子。孝子不匱, 永錫爾類。孝弟也者, 其為仁之本與!大孝終身慕父母, 五十而慕者, 予于大舜見之矣。絕圣棄智, 民利百倍; 絕仁棄義, 民復孝慈。

君臣相愛則惠忠, 父子相愛則慈孝, 兄弟相愛則和調, 天下人皆相

愛, 強不執弱, 則孝悌不備。夫父之孝子, 君之背臣也。凡為天下, 治國家, 必務本而后末,,務本必貴于孝。

事君以敬, 事父以孝。儒家特別重視孝道, 其道德觀念的核心是仁 , 而孝為仁之本。一部石雕二十四孝雕刻匯集了儒家孝治天下的教義。隨著漢武帝罷黜百家,獨尊儒術, 儒家思想成為中國文化的主干, 而孝治思想在傳統社會縱橫四海。從漢代始, 統治者即以孝道為標準賞賜百姓, 免除徭役, 通過舉孝廉的方法來薦舉官員, 大力推行孝道。上層的這些活動對民間的影響是

深遠的, 民間廣為流傳的 二十四孝雕刻正是這一影響的產物。孝道文化的傳播。

二十四孝始成于元代, 最早撰輯者為何人, 有三種說法。其一, 據泓的典籍便覽 和大田縣志稱為郭巨敬所輯, 郭巨敬, ( 大田人, 字義祖。性至孝。親沒, 哀毀過禮。嘗集虞舜以下二十四人孝行之概, 序而詩之, 用訓童蒙。清光緒年間, 郭立志( 字子心) 新輯二十四孝, 自序中稱元郭義祖集撰舊本二十四孝。其二, 據清家秘本二十四孝詩注,之二十四章孝行錄幾晚鳧山老人重刊女二十四孝序稱: /元郭居業輯古今孝子二十四人事跡。其三, 據狩谷掖齋藏孝行錄古抄本二十四孝, 清無事為福齋隨筆卷上稱: 舊傳元郭守敬弟守正輯古今二十四孝子行事, 二十四孝一書。

這其中流行最廣的便是明人范泓編典籍便覽中所收郭巨敬所輯的二十四孝 。二十四人分別為舜、老萊子、曾參、閔損、江革、陸績、漢文帝、子路、董永、剡子、唐氏、吳猛、郭巨、楊香、朱壽昌、王裒、丁蘭、孟宗、姜詩、王祥、庾黔婁、黃香、蔡順、黃庭堅,名后略載其孝跡。目前在福建地區宮廟中所見的二十四孝壁畫全是依據此版本而繪制的。普陀山浮雕二十四孝雕刻是我們石雕廠的早期作品,

工藝相當精美,明末二十四孝故事演變為以扼要概括孝跡的四字句為篇名的形式, 這也成了后代石雕二十四孝通行的模式。清代時雕二十四孝雕刻則是圖文并茂, 以圖為主, 外加文字說明,,圖均為白描人物, 沒什么背景。

本文http://m.openpad.cn。版權所有,未經批準轉載必究。

對此文章有什么疑問,請提交在石雕廠博客研究交流。

其他人閱讀了;

在線留言

留言記錄

-

暫無數據

寺院觀音麒麟雕刻圖片

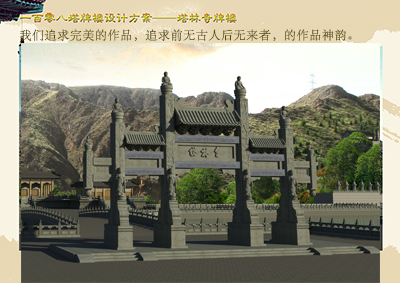

寺院觀音麒麟雕刻圖片 石雕牌坊村莊石牌樓雕刻圖片大全

石雕牌坊村莊石牌樓雕刻圖片大全