嘉祥石雕獅子的悠久歷史

發布時間:2013-10-28 08:06:42 閱讀:4623

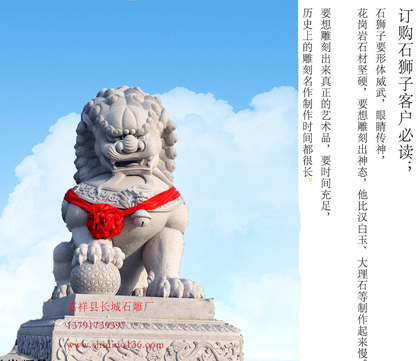

石雕獅子歷史悠久,是中國石雕和山東石雕的重要品種之一,同時也是嘉祥石雕的重要組成部分。目前已知嘉祥境內年代最早的石雕獅子,是武氏祠石獅子,現存雕工最精細的當推建于宋皇祐年間洛陽橋上的石望柱獅。一般而言,中國北派石獅大部分呈蹲立狀,神態威嚴,虎視眈眈,象征著權勢,具有一種兇悍的威懾氣勢。明清以來,以嘉祥石雕為代表的北派雕刻藝匠,在石獅的造型和雕刻方面,經過不斷的摸索和實踐,終于成功創造出了完全有別于南獅風格的北派石獅。北派石獅的造型一般為一對或蹲或臥的雌雄獅,它們的神態安祥和藹,或笑容可掬,完全摒棄南派石獅溫順的氣勢。清代以來,以嘉祥石雕工匠為代表雕刻的獅子,多為雌雄二獅左右側視,雌獅前爪撫摸戲耍腳下的幼師;雄獅則胸披綬帶,口含可以滾動的小石珠,足踩彩球,顯示出和藹可親的面貌。這種匠心獨具的造型,民間或稱為繡球獅或綬帶獅,它們同時又是“北獅”的“形象代表”。北獅大都采用質地較韌、便于雕琢的天青石、輝綠巖、漢白玉、花崗巖等來雕刻,因此其細部雕刻也十分精致。就連獅子茂密卷曲的須毛和眉毛,往往也雕刻得條理清晰,分毫不亂。嘉祥民間石雕藝人在總結雕刻龍、鳳、獅形象特征的經驗時,有“啼獅、笑鳳、落頷龍”的說法。因此在他們的手下,獅子的表情往往總是似笑非笑,使實際生活中威武兇猛的獅子變得和藹可親,惹人喜愛。這種造型風格,與明清以來山東及中國北方地區廣泛流傳的民間舞獅的造型類似,二者之間應該存在著相互影響的關系。請閱讀石雕獅子石獅子-在現實生活中的吉祥寓意

明清時期,各地民間的石雕獅子蹲著的造型最為常見,其中有宮殿、廟宇、府第、墳冢前的守護獅,還有橋梁、牌坊等建筑物望柱頭上的各種小坐獅或小行獅。明代以前早期的嘉祥石雕獅子,基本上都是蹲坐型,以青石、花崗巖、輝綠巖等石材雕刻為主,線條粗獷,形態剛健,口腔離析程度較淺,頭、背毛粗且具條形。此時的石獅已經雌雄成對,頭部分別向兩側微仰,雙眼圓瞪,神態威嚴,已初具繡球獅的特征。這個時期的代表作當首推山東武祠堂前的石雕獅子,反映出這個時期石獅的藝術風格和特點。明末清初以后,嘉祥民間石獅的雕刻日益精美,除了造型的不斷變化之外,雕刻風格也逐漸向技藝化、傳神化方向發展。清初,繡球獅已大致形成精細、傳神、高度擬人化的藝術風格。古代文獻中獅子“拉虎、吞貔、裂犀、分象”威風神猛的形象,在嘉祥石雕藝匠手中,已經演化成溫順和藹、笑容可掬的民間寵物了。這一時期,以嘉祥藝匠為代表雕刻的“北獅”蹲坐石獅,無論從形態、神情、姿勢等方面看,都已經達到很高的藝術水準。北獅(繡球獅)是中國石雕獅造型發展歷史中比較晚出現的一種藝術類型,明清以來流傳至今的嘉祥石雕獅子,基本上都屬于蹲坐型北獅的范疇。目前已知山東境內嘉祥藝人雕刻的繡球獅代表作,當首推清代嘉祥人李周雕刻于清康熙年間的一對輝綠巖石雕獅子。雄獅蹲坐在雕花石座上,胸披綬帶,前足踩一繡球,頭部向右仰側,雙目斜視著遙遙相對的雌獅。雌獅前爪撫摸著兩只銜尾戲耍的幼仔,頭向左仰側望雄獅。這一對石雕獅造型優美,神態活潑。經過名匠李周的精雕細琢,更顯得和藹可親,惹人喜愛。這個時期的繡球獅在山東省內及嘉祥縣還有許多對,但堪稱繡球獅中稀世之寶并,還是嘉祥武祠堂前的這一對。其雕刻風格揉合了傳統雕刻與現代雕塑等多種文化內涵,是新時期嘉祥石雕獅子的代表作。

版權屬于: 嘉祥縣長城石雕廠

版權所有。轉載時必須以鏈接形式注明作者和原始出處及本聲明。

其他人閱讀了:

上一篇:石雕貔貅有公母之分

在線留言

留言記錄

-

暫無數據

寺院觀音麒麟雕刻圖片

寺院觀音麒麟雕刻圖片 石雕牌坊村莊石牌樓雕刻圖片大全

石雕牌坊村莊石牌樓雕刻圖片大全