明代石獅子雕塑的種類及祥瑞之意

發布時間:2013-11-18 00:00:17 閱讀:13507

在我國明代以前,建筑前擺放的石獅子曾有明確的規定,凡一品官府第門前的石獅子,頭上的卷毛為十三個,故有“十三太保”之稱。這種卷毛既是乳凸狀的鬣毛。一品官以下的,每低一級則要減少一朵卷毛,七品官以下的官署,不準放門獅子。可是到了明代,石獅子已經普及到了民間。一般住宅的門前都可以放置石獅子,而且不單限于守門石獅,還有廣用于建筑上的垂脊獅、倒掛獅、望柱獅、橋柱獅、欄桿獅、門楣獅、檐角獅、影壁獅、柱礎獅、牌樓獅等,后來又普及到日常生活中,出現了馬樁獅、壓棚獅、壓簾獅、鎮紙獅、鎮鼓獅等。

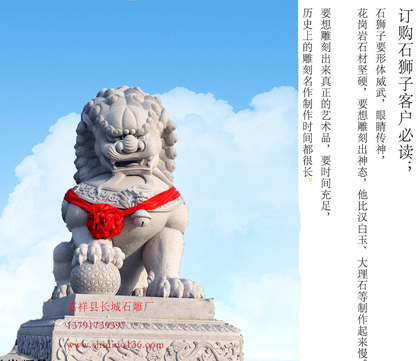

由于配置建筑的需要,明代的建筑石獅子在造型上追求挺拔、修長的美感,多采用蹲立的姿勢,前肢離開地面,而通過繡球綬帶或小石獅與底座連接,并在這一部分采用透雕手法,因此明代石獅雖然具有一定的高度,但是在體量感卻反而顯得輕盈剔透。

石獅子的普及和繁榮,使得它在明代逐漸形成北派和南派兩大派系。北派的石獅主要流行于山西、山東、河北、河南、陜西,影響至遼寧、甘肅、湖北、安徽等省,其造型特征為身軀健壯雄渾,四肢筋肉明顯,眼睛呈蛋狀,耳朵小而后抿,鬣毛多為螺旋狀、乳凸狀,尾巴緊貼后背。南派的獅子雕塑主要流行于福建、廣東、廣西,影響至海南、臺灣等省。其造型特征為身軀呈圓筒狀,四肢短小,眼睛呈圓球狀,耳朵大而豎起或下垂,鬣毛表現豐富多變,尾巴大而卷起。

明代盛行用石雕獅子的形象取其諧音企盼吉利的做法,如“獅”與“事”諧音,兩頭獅子就表示“事事如意”;獅和瓶相配,表示“事事平安”;獅和錢相合,表示“財事”;獅子配綬帶,表示“好事不斷”;獅子滾繡球,表示“好事在后頭”;雌雄獅成對,并伴有小獅的,表示“子嗣昌盛”、“統一寰宇”等。由此形成獅子雕塑狀如貓狗,活潑可愛的面貌,并且十分講究對繡球綬帶結構形態美感的表現。明代石獅子的普及和發展,使其達到了前所未有的繁榮和昌盛的局面。

然而石獅子在風水中也有著非常好的作用,因為獅子獅百獸之王,勇不可擋,威震四方、在風水中石獅子可以鎮宅、辟邪、招財、納福和祥瑞之氣。總之石獅子是吉祥的象征、財富的象征和權利的象征。

版權屬于: 嘉祥縣長城石雕廠

版權所有。轉載時必須以鏈接形式注明作者和原始出處及本聲明。

其他人閱讀了:

上一篇:石雕貔貅有公母之分

在線留言

留言記錄

-

暫無數據

寺院觀音麒麟雕刻圖片

寺院觀音麒麟雕刻圖片 石雕牌坊村莊石牌樓雕刻圖片大全

石雕牌坊村莊石牌樓雕刻圖片大全