- A+

任何一個我們文化的形成,無不帶有本我們獨特的個性,而這種個性的形成,又得益于本我們的地域、風土和固有的宗教信仰。我們雖然不產獅子,但當外來的獅子文化傳入以后,并不是完全被動的接納和吸收,而是經過較長時間的醞釀、改革而形成了本我們所特有的新的石獅子文化。內中溶入了我們我們的理想和情操,而這種在外來文化基礎上的改頭換面,其客觀上是因為從西域輸入的真獅和獅文化數量有限,只有極少數人才有機會耳聞目見,故僅憑口述筆傳,*增加了對獅子形象的神秘性,于是產生了似獅似虎能飛能游的異獸形象,其中以表形為主和表意為主,總體上可分為三個大類,威猛型、馴服型、神異型。

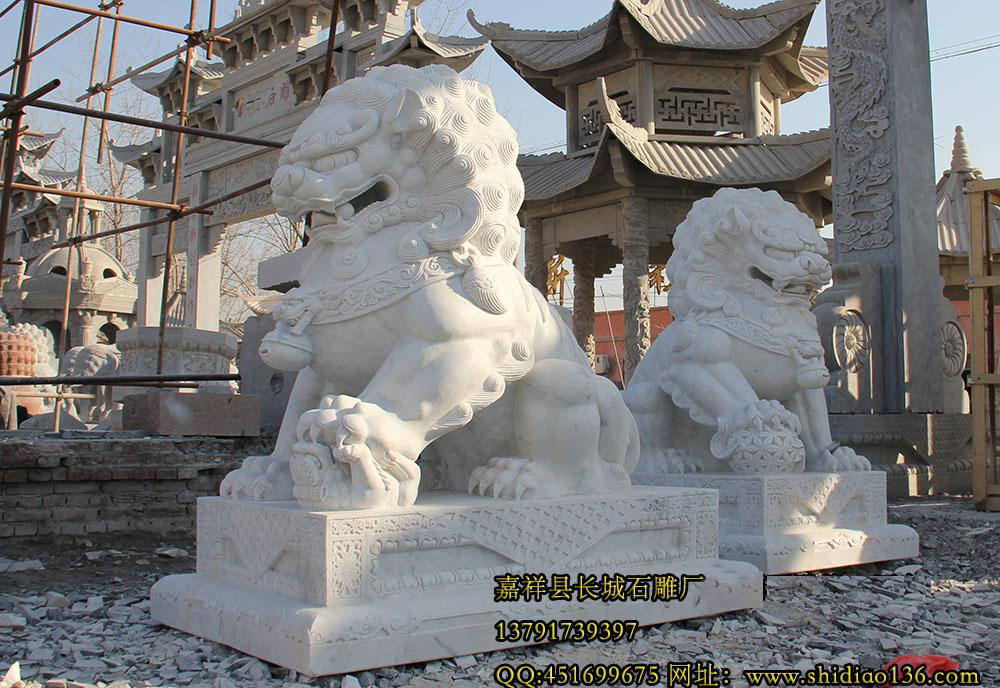

花崗巖石獅子

1.威猛型

威猛型與馴服型都以外來表形為主體的獅文化,是絲綢之路開通以后以“殊方異物”進入我們,其中佛教又是*重要的媒介。三國,南北朝的政局動蕩不穩,南北長期分裂混戰,西晉十六國、東晉十六國、從東漢光武帝至隋代統一的近600年期間,戰火遍地,民不聊生,道教的求現世利益,得不到太多人的支持,而佛教重來世利益卻成為大多數蕓蕓眾生的祈求,于是從東漢初年傳入中原的佛教得以落腳生根,在亂世之中,成為當時多災多難的我們心目中的一支重要精神支柱,為石獅子的崇拜和傳播創造了*有利的社會條件。

石獅子在佛教之中有至高無上的地位,與石獅子習性有關。現實中的獅子就有至尊無敵的個性,它的豪邁的步伐,所向披糜的氣概,從來不知什么叫避讓,因此在野生動物園中,常常被汽車撞死。在公元前5世紀的印度西北部,佛教產生后,石獅子就成為至尊無上的釋翅牟尼的化身。在公元前3世紀的古印度阿育王石柱頂部,就刻有3頭石獅子,表示佛的威懾力。佛經將釋迎牟尼比作“人中獅子”,佛說法稱為“獅子吼”等,于是佛教及佛教文化傳入以后,少見多怪的我們人,*將石獅子視為“王者”和萬物之主,它的體型碩大,狀態威猛,具有強大的鎮懾力。東漢時代的一些王公大臣墓前有用作鎮墓,南朝帝王墓前的“**”,高與寬達4米左右,望而生畏,實即是突出石獅子威猛的個性。

花崗巖石獅子

2.馴服型

這類獅子造型起初帶有濃厚的宗教色彩,這就是威猛無比的獅子在大雄至尊的釋迎牟尼面前顯得溫馴如狗貓,不僅形體小,而且神態嫵媚溫馴,由此*襯托佛力的偉大,佛經上的獅子聽經故事和敦煌、龍門諸多石窟都有這類馴獅。初唐版刻《金剛經》扉頁的圖像,獅子形如小貓伏在地上,一般作坐、跑、立姿表演俯首貼耳、溫馴謙誠,而在南朝的不少青瓷器皿,如水器、燭臺也屬這種類型。猛獅失卻威嚴,從宗教性走向民間,成為民間避邪納吉的日用器物,一變為可親可近的親密伙伴,這種形象,明清唐宋獅子雕刻特點是從精神上帶來幾分慰籍和溫馨,而這種馴服型的造型此后一直在民間流行為玩具獅、印染獅、壓繃獅、拴娃獅等。

青石石獅子

3.神異型

在西域的石獅子文化傳入我們之前,在殷商、秦漢時代、我們就有圖騰式的龍、鳳、麟、朱雀、玄武等祥瑞異獸,它是我們本土原始宗教和神仙神權觀念的產物,后成為秦漢時代神仙方士玄學的文化內容,由文學藝術的推波助瀾,造型藝術的具象顯示,使西王母、東王公、天祿、蟾虎等的神異動物,成為戰亂中的蕓蕓眾生對神靈越發祈求和崇拜,于是把西域傳入的獅子視為神物,給予蒙上神秘的理想色彩,有的頭頂生角、有的肩上添翼,身上附有云氣和火紋。這種對外來動物形象加上本我們特有的精神觀念,成為這一時代的又一類石獅子,如四川雅安高頤墓的翼獅,河南南陽宗資墓的天祿獅,河南洛陽出土的**獅等,特別是南京、武進等郊外的南朝帝陵,巨大的石獸高達3-4米,無不具有獅子的特征,但又帶上神異的夸張。這種神異型的獅子,在后世成為民間吉祥物中的獅子造型的一種。

版權屬于: 長城石雕 (http://m.openpad.cn/) 版權所有。

轉載時必須以鏈接形式注明作者和原始出處及本聲明

其他人閱讀了:

- 我的微信

- 這是我的微信掃一掃

-

- 我的微信公眾號

- 我的微信公眾號掃一掃

-

您可以選擇一種方式贊助本站

賞