中國傳統文化在牌樓建筑特色中的體現

發布時間:2014-08-10 08:01:02 閱讀:5005

牌樓是燦爛悠久的中華文化的重要實物載體,是中國歷史文化遺產中的珍責瑰寶,是中華文化的代表性標志物之一,是中外公認的中華文化的一個典型標識和象征符號。

牌樓文化博大精深、瑰麗宏富,是中國傳統文化的一個極為重要的組成部分,在中國傳統文化中占有特殊的地位,不論在中國還是在世界上,都具有廣泛而深遠的影響和經久不衰的巨大魅力。從某種意義上來講,綿延千年、遍及華夏的千百座牌樓組合在一起,實際上構成了一部記載千年中華文明史的立體小百科全書。透過一座座牌樓的翩翩身影,剖析其深邃的歷史底蘊,探究其背后的種種隱秘,解讀其豐富而深刻的人文內涵,無疑可以大大加深我們對千百年來中國歷史、中國社會、中國民風民俗的了解,體悟中華文化之博大精深、宏富瑰麗。

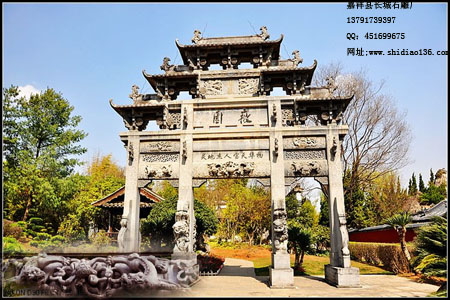

石雕牌樓被人們視為中國文化的象征性標識,牌樓是世人所公認的中華文化象征性標識,是中國歷史文化遺產中的珍貴瑰寶,在中國傳統文化中具有獨特的地位。這是因為牌樓不僅具有與眾不同的建筑造型和外觀形態、獨具一格的藝術魅力和審美價值、古老深厚的歷史文化底蘊和極為豐富的人文內涵,而且還因為石雕牌樓具有極為廣泛的多種多樣的社會功能,因此深受人們的青睞。下面從文化思想與民風民俗兩個方面來探討中國傳統文化在牌樓中的體現。

文化思想

文化,這一種社會現象,它由人們長期創造而形成,不僅是一種社會產物。同時又是一種歷史現象,它是社會歷史的積淀物。準確的說,文化是一個國家或民族的歷史、地理、風土人情、傳統習俗以及生活方式、文學藝術、行為規范、思維方式、價值觀念等等。從文化氛圍上說,中國歷來具備強調現實人生,主張入世的傾向。不過從整體而言,中國傳統文化是一種“此世”而非“超世”的文化,它極其重視倫理關系、現實存在,而對宗教情懷、精神理念是忽視甚至是漠視的。在中國長達兩千多年的封建社會,儒家思想一直占據統治地位,對中國傳統文化有著廣泛而深刻的影響。可以說,儒學是占據中國傳統文化的主流思想,在儒、道、佛中,儒學對石雕牌坊類型及審美取向的影響是最大的,最直接的,雖然道、佛也有用牌樓來宣傳它們思想,傳播它們的主張。

等級制度

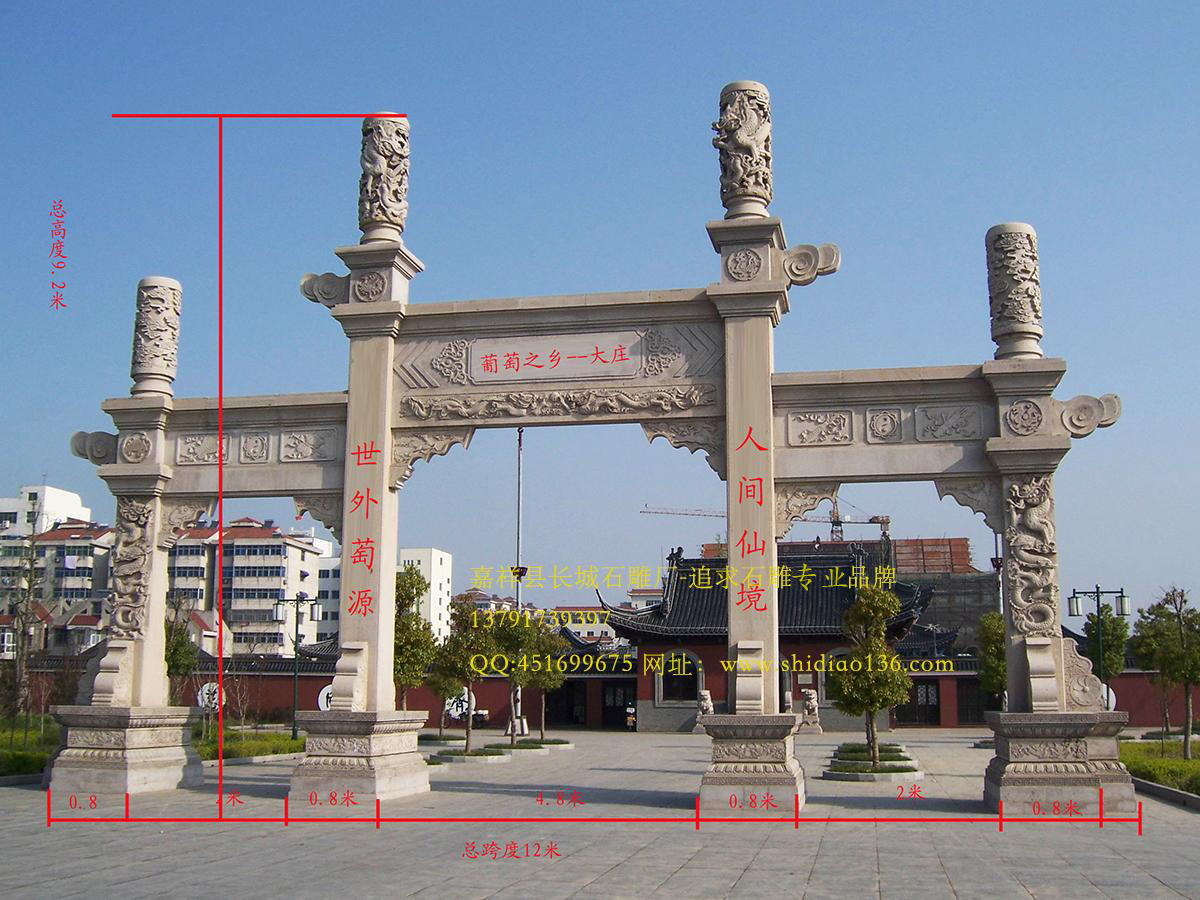

建造牌樓一看起來好像就是一種建筑行為,與文化應該扯不上關系。但是事實上,牌樓的建造反應的是一種社會強勢文化,反應了封建社會的等級制度,符合封建社會尊卑有序、君君臣臣、父父子子的傳統觀念。古代對石雕牌樓的建造是有明確規定的,事無巨細,都有詳細規定,而不是什么人隨隨便便就可以建造的。不僅對建造牌樓的族表者有明確的規定,就是對牌樓本身(如石牌坊尺寸、等級、柱數、樓數等),都有嚴格規定,比如“五間六柱十一樓”就只能皇帝可以用,其他人如果用就叫僧越,是要殺頭的。“三間四柱七樓”則是一般的臣民百姓使用的。但是對建造牌樓的最終決定權,卻牢牢掌握在皇帝手中,牌樓建造的最終決定權是有皇帝決定的,私人是不允許建造牌樓的。至于其它以道德規范顯著、建功立業而立的功名坊而言,對他的要求就更加嚴格啦,要經過當地政府的層層審核,最后由皇帝定奪。故一般牌樓明間上有一塊龍鳳牌,上書“圣旨”或“御制”字樣,這表明此座牌坊的建造是得到了皇帝的批準的。由皇帝下旨建坊始于明太祖朱元璋時期,據《古今圖書集成·考工典》載:“洪武二十一年,廷試進士賜任亨泰等及第出身,有差上命,有司建狀元坊以族之。圣旨建坊自此始。牌樓成為了統治階級統治奴化百姓的一種手段,成了教化的一種工具,建造牌樓也成為一種行之有效的手段。

從石牌樓的群體布局上是有體現的,牌樓常采用軸線布局,一個牌樓中軸對稱,兩個牌樓排在軸線兩側左右對稱,形成一個有序的空間,在大型建筑群中更加明顯;儒家思想講究“席不正不坐”,這個在牌樓上的體現為單體建筑嚴格對稱;儒家思想對“禮”、“和”都有強調,以便于調和矛盾,在各個階級之間爭取達到一個穩定的狀態,避免沖突,追求和諧之美,在牌樓上的體現為整體上注意與周圍環境與建筑的相互協調牌樓整體的比例尺度,局部上也注意比例、尺度、還有建筑細部、裝飾等。牌樓各部分之間既有變化,又有聯系,以達到和而不同的目的。

而牌坊之所以會具有上述如此之多的社會功能,歸根到底是由于牌樓具有與眾不同的建筑造型和外觀形態、獨具一格的藝術魅力和審美價值、古老深厚的歷史文化底蘊和極為豐富的人文內涵,備受人們的賞識與鐘愛,使人們對其厚愛有加,樂此不疲。

版權屬于: 長城石雕廠 (http://m.openpad.cn/)

版權所有。轉載時必須以鏈接形式注明作者和原始出處及本聲明

其他人人閱讀了:

上一篇:石雕貔貅有公母之分

在線留言

留言記錄

-

暫無數據

寺院觀音麒麟雕刻圖片

寺院觀音麒麟雕刻圖片 石雕牌坊村莊石牌樓雕刻圖片大全

石雕牌坊村莊石牌樓雕刻圖片大全