隆興寺的石雕經幢_經幢為什么寺院里有這么多

發布時間:2014-05-05 08:01:23 閱讀:5421

在正定隆興寺中軸線末端的毗盧殿東西兩側,矗立著兩座石雕經幢,分別是為本寺金、明兩代兩位功高德重的住持僧而立。東側為金廣惠大師石雕經幢,西側為明夢堂和尚經幢。它們作為佛教藝術的一種形式,不僅為研究正定佛教和隆興寺歷史提供了重要的實物資料,而且與紅墻碧瓦的殿閣相互映襯,將古剎裝點得更加莊嚴。

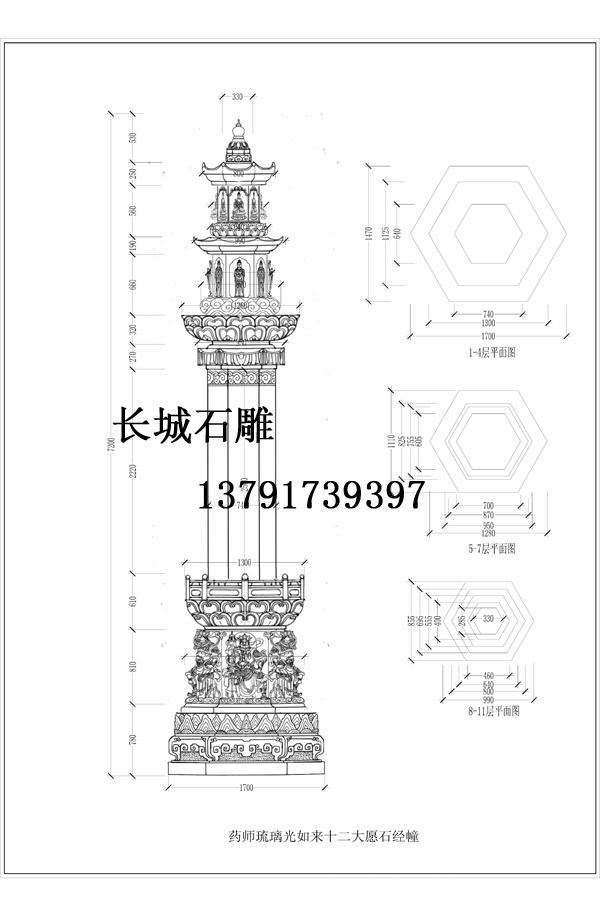

佛教石經撞-寺院雕刻石 塔佛塔雕飾,下面介紹下廣惠大師的石雕經幢,刻立于金大定二十年(1180年),由漢白玉雕刻螺疊而成,原高613. 5厘米。最下為邊長135 X 115厘米的長方形土襯石,其上的八角形須彌座下澀之上雕寶裝覆蓮瓣一周,束腰八面各雕一乘云坐像,惜漫漶剝蝕嚴重。二層幢座之八面,四面雕獅首,四面平素。獅首外探,前肢露出并用力撐地。由于獸前肢中部外擴,將平素之而擠成“工”形。三層幢座亦作八角形,每面浮雕一蹲坐式力士,上身袒露,下身著裙,雙足外撇,雙臂或撐于膝或托舉向上,披帛繞臂上揚,一副膘悍威武之態。三層座之間以正、側不等邊的素平石板相隔。第三層幢座上置圓形雙層仰蓮座,每一蓮瓣上均雕一蓮朵,頗具時代風格。第一級幢身立于其上。幢身作八棱柱形,高98厘米,鐫刻幢銘、陀羅尼經文、立幢時間和功德主姓名,均為陰刻楷字。第二級幢身形制與一級同,高60厘米,上刻幢額,因風化嚴重,額字部分不可辨。

塔佛塔雕飾,下面介紹下廣惠大師的石雕經幢,刻立于金大定二十年(1180年),由漢白玉雕刻螺疊而成,原高613. 5厘米。最下為邊長135 X 115厘米的長方形土襯石,其上的八角形須彌座下澀之上雕寶裝覆蓮瓣一周,束腰八面各雕一乘云坐像,惜漫漶剝蝕嚴重。二層幢座之八面,四面雕獅首,四面平素。獅首外探,前肢露出并用力撐地。由于獸前肢中部外擴,將平素之而擠成“工”形。三層幢座亦作八角形,每面浮雕一蹲坐式力士,上身袒露,下身著裙,雙足外撇,雙臂或撐于膝或托舉向上,披帛繞臂上揚,一副膘悍威武之態。三層座之間以正、側不等邊的素平石板相隔。第三層幢座上置圓形雙層仰蓮座,每一蓮瓣上均雕一蓮朵,頗具時代風格。第一級幢身立于其上。幢身作八棱柱形,高98厘米,鐫刻幢銘、陀羅尼經文、立幢時間和功德主姓名,均為陰刻楷字。第二級幢身形制與一級同,高60厘米,上刻幢額,因風化嚴重,額字部分不可辨。 經查《常山貞石志》卷十四可知:“幢上節高一尺五寸五分,八而,而廣七寸,題額二十四字,每面三字一行,隸書:‘大金國河北西路真定都僧錄改授廣惠大師舍利經幢銘’”。幢身第三級為矮柱,高36厘米,仍為八面,但上部收分明顯,每而均于長方形龕內雕立式菩薩一尊。三級幢身之間均飾八角形寶蓋和圓形仰蓮座。第一級寶蓋八角處浮雕獸首銜環,下垂帶結。八面中雕飾內容不盡一致,其中七面雕帷慢,二環間懸櫻路一束,一佛著通肩衣結咖跌坐于垂懸的櫻路上,佛飾身光和頭光;一而雕山石形窟皂,皂內觀音踞坐,一足踞起,一足下垂,下垂之足一獸舉蓮承托。二級幢身上部的寶蓋八而皆飾作山石形長方龕,每龕內均雕有不同姿勢的石雕佛像坐像二身,當系佛教故事。石雕經幢的第三級幢身之上現己失,但據1957年所繪圖紙可知,其上尚有寶蓋一層和由仰蓮、覆缽、寶珠組成的幢頂,己失高度111厘米。

經查《常山貞石志》卷十四可知:“幢上節高一尺五寸五分,八而,而廣七寸,題額二十四字,每面三字一行,隸書:‘大金國河北西路真定都僧錄改授廣惠大師舍利經幢銘’”。幢身第三級為矮柱,高36厘米,仍為八面,但上部收分明顯,每而均于長方形龕內雕立式菩薩一尊。三級幢身之間均飾八角形寶蓋和圓形仰蓮座。第一級寶蓋八角處浮雕獸首銜環,下垂帶結。八面中雕飾內容不盡一致,其中七面雕帷慢,二環間懸櫻路一束,一佛著通肩衣結咖跌坐于垂懸的櫻路上,佛飾身光和頭光;一而雕山石形窟皂,皂內觀音踞坐,一足踞起,一足下垂,下垂之足一獸舉蓮承托。二級幢身上部的寶蓋八而皆飾作山石形長方龕,每龕內均雕有不同姿勢的石雕佛像坐像二身,當系佛教故事。石雕經幢的第三級幢身之上現己失,但據1957年所繪圖紙可知,其上尚有寶蓋一層和由仰蓮、覆缽、寶珠組成的幢頂,己失高度111厘米。

此石雕經幢于金大定二十年十月一日由門人順道建立于隆興寺寄東院后,由于幢立之處周圍局促,逼近殿隅,清康熙十四年(1675年)真定縣知事祖澤溶捐資購隙地,將其遷于東馬道東側,并置石桌香爐永充供養。1966年,由于石雕經幢周圍己成耕地,不利保護,經批準遷至今址。

版權屬于: 嘉祥縣長城石雕廠

版權所有。轉載時必須以鏈接形式注明作者和原始出處及本聲明。

其他人閱讀了:

上一篇:石雕貔貅有公母之分

在線留言

留言記錄

-

暫無數據

寺院觀音麒麟雕刻圖片

寺院觀音麒麟雕刻圖片 石雕牌坊村莊石牌樓雕刻圖片大全

石雕牌坊村莊石牌樓雕刻圖片大全