宮廟寺院雕刻藝術的發展

發布時間:2013-11-10 00:00:21 閱讀:4884

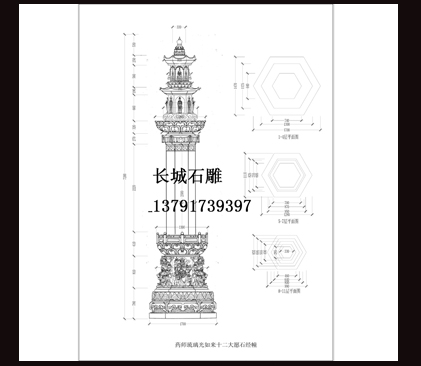

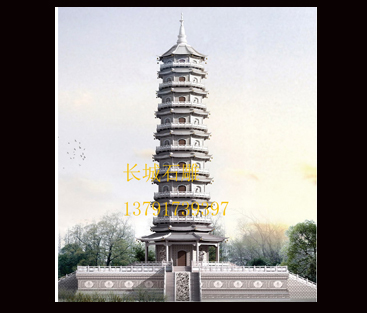

在我國石雕雕刻藝術文化中,各地民間為數眾多的宮廟和寺院,尤其是一些歷史悠久的名剎宮殿,如著名的開元寺、承天寺、天后宮等,都留存有一大批造型生動、雕刻精美的石雕作品。這些宮殿寺院的石雕和飾件,構成了我國石雕的主要類型之一。作為傳統的建筑雕飾物或附屬物,諸如石雕門獅、龍柱、龍陛、抱鼓石、須彌座、石香爐和石燈籠等石雕作品,大多附屬于宮廟和寺院的建筑物之中。然而,也有一些石雕雖然附屬其間,但卻相對獨立于世,如開元寺、承天寺等寺院中的石經幢、石塔等。

我國名剎開元寺始建于唐垂拱二年,初名蓮花寺,開元二十六年改今名,明代重建,清代重修。現存主要建筑有天王殿、拜亭、大雄寶殿、戒壇、藏經閣、功德堂和東西塔等。開元寺歷史悠久,文化積淀深厚,是我國現存的著名寺院。開元寺內的石雕作品比比皆是,諸如大雄寶殿須彌座的印度教石刻和后殿的印度教石柱;大雄寶殿前的石經幢和阿育王塔等。大雄寶殿東西兩側一對著名的宋代佛教石塔,東為鎮國塔,高48.24米;西為仁壽塔,高44.06米。兩塔均為五層、八角,仿木樓閣式,是國內現存最大的石塔。東西塔塔身雕刻有數以百計精美的佛教人物和各種吉祥動物圖案,這些雕像不但是當時社會佛教文化的縮影,同時也是宋代民間佛教題材雕刻藝術的代表作,具有非同尋常的歷史文化和藝術價值。

承天寺原為五代節度使留從效的南園,周顯德中,建為南禪寺。宋景德四年,賜名承天。承天寺內保存有許多重要的石雕作品,如宋代石經幢、舍利塔和明代石雕龍柱等,是研究宋元以來我國石雕的重要物證。

天后宮,又名天妃宮,建于宋慶元二年,祀林氏女海神,歷代均有修葺。明永樂十三年經鄭和奏請,奉旨修廟。清康熙十九年統一臺灣后,稱“天后宮”。天后宮內有為數眾多雕刻精美的石雕作品。如龍柱、抱鼓石和須彌座雕刻等。需要提及的是,在很多宮殿和寺院運用最廣泛、最突出的當首推石雕雕飾。在這些宮廟建筑的裝飾石雕中,雕刻技法有傳統的圓雕、浮雕、透雕等,雕刻的部件大致有石柱、石階、須彌座、戲臺座、石鼓、門楣、窗欞、柱礎及墻基等。雕刻的內容則有龍、鳳、麒麟、人物、飛禽走獸、水族、花卉等圖案。以天后宮大殿的清代浮雕須彌座為例,四面以魚龍、天馬、仙鶴為主題,間以葫蘆、古琴、涼傘、寶蓋、拂塵、如意等仙家法器和吉祥物為陪襯,整組石刻線條流暢,形態生動,既烘托了建筑物神圣的氛圍,又使整座宮殿顯得更加莊嚴典雅。這座天后宮中的多對龍柱,造型生動,精雕細縷,惟肖惟妙,令人嘆為觀止。

類似以上這些寺院和宮廟建筑物中的石雕珍品,還可以例舉很多。它們的存在,不但顯示我國石雕的悠久歷史和豐富的文化內涵,同時也進一步顯示了自古以來我國石雕工匠高超的雕刻工藝。

版權屬于: 嘉祥縣長城石雕廠

版權所有。轉載時必須以鏈接形式注明作者和原始出處及本聲明。

其他人閱讀了:

上一篇:石雕貔貅有公母之分

在線留言

留言記錄

-

暫無數據

寺院觀音麒麟雕刻圖片

寺院觀音麒麟雕刻圖片 石雕牌坊村莊石牌樓雕刻圖片大全

石雕牌坊村莊石牌樓雕刻圖片大全