渾厚西漢石雕貔貅風格是什么樣子

發布時間:2012-08-03 00:00:40 閱讀:10396

西漢石雕質樸自然,氣魄沉雄博大,與中原傳統的造型方式有明顯的差異,顯現出較少的藝術傳承性。該文擬以霍去病墓前石雕為例,從題材、擺放方式、藝術手法等方面論述西域歐亞草原石刻對西漢墓前石雕造型觀念的影響,說明西漢在平定匈奴、外通西域的過程中,藝術上不斷地吸收歐亞草原文化的營養,形成了獨特的石雕風貌。[關鍵詞]草原石刻;漢墓石雕;霍去病-、石雕貔貅等。

Influence of the Carved Stones in the Western Region Grasslandon the Stone Carvings of the Han Dynasty Tombs...... A Case Analysis of the Stone Carvings of Huo Qubing..s TombWANG Zh-i w ei( Academy of Fine Ar ts, Nor thwest Normal Univ ersity, Lanzhou730070, Gansu, China)Abstract: The stone carvings of the Western Han Dynasty tombs are characterized by it s rust icity, naturalness,grand vitality, which has marked differences f rom those traditional ones of the Cent ral Plains of China and showsless artistic heritage. This paper aims to discuss the influence of the carved stones in the Western Region Grasslandon the stone carvings of Han Dynasty tombs in the way of subject matters, manners of displaying and artistic techniques by citing the stone carvings of Huo Qubing..s Tomb. It shows that the Western Han Dynasty assimilatedthe nutrit ion of Eurasia grassland culture and developed the unique styles and features of stone carvingsduring the process of pacifying Hans and opening the route to Western Regions.Key words: g rassland stone carv ing s; stone carvings of the Han Dy nasty tombs; Huo Qubing....

早在3000多年前,中原的漢民族就與西域各民族進行密切的經濟往來與文化交流。在西域草原上曾經生活著許多游牧民族,他們創造了燦爛的草原文化,其中尤以草原石刻最為大家所關注,包括草原巖刻、鹿石、石人雕像等,具有鮮明的民族地域特色,是漢末佛教傳入前西域最重要的美術遺跡,并對漢墓石雕產生了重要影響。

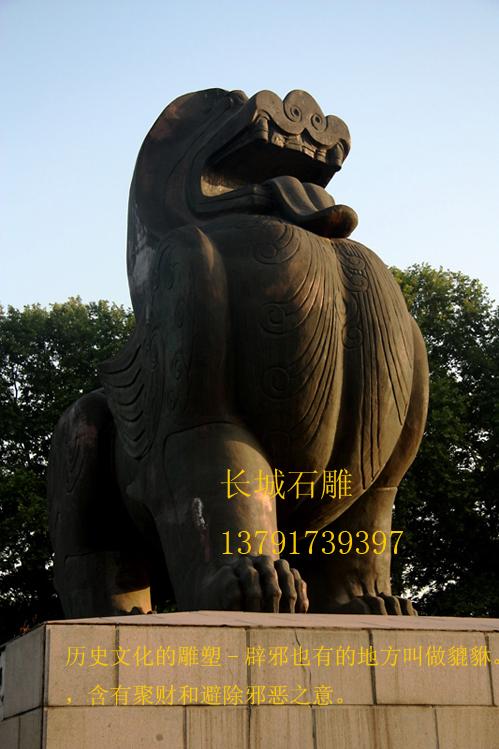

一、西域草原石刻在題材上對西漢墓前石雕的影響霍去病墓位于陜西省興平縣東北約15公里處,墓前石雕是西漢最具代表性的大型石刻。..漢書..云:..去病為驃騎將軍、大司馬、冠軍侯。元狩六年薨,帝悼之,發屬國玄甲軍,陣自長安至茂陵,為冢象祁連山,以去病嘗破匈奴于祁連也。..設計者將陵墓形制與陵墓主人的歷史功績巧妙結合在一起,并擺放了各種石雕,包括..馬踏匈奴..、..臥牛..、..臥馬..、..伏虎..、.石雕麒麟..、..石魚二..、..野人..、..怪獸食羊..、..野人抱熊..石雕貔貅等14件[1],有的立于墓上整齊排列,有的則隱雜在亂石之中幾乎分辨不出,其中魚、蟾等祥瑞動物是中華傳統的題材,西漢時期的石雕貔貅古樸大氣,是現在石雕貔貅制作的楷模。

二、、草原中常見的野獸,帶有濃郁草原藝術風格。尤以野獸搏斗的題材最為特殊,與關中漢墓常見的陶塑、石雕截然不同。各種形態的野獸、怪獸及動物撕斗的場面,是草原上經常發生的弱肉強食的殘酷現實,也是草原藝術最常見的主題,而這恰是中原藝術最缺少的東西。在西域游牧民族墓葬中挖掘出大量青銅透雕飾牌和上層貴族階級專用的金、銀裝飾品,展示出多種野獸和獸斗的輝煌景象,而人和動物搏斗的題材,也廣泛地流行于西亞地區[2]。..怪獸食羊..、..野人抱熊..兩個石雕表現了緊張的搏斗氣氛和扣人心弦的瞬間,傳達出草原牧獵生活的激烈,而以動物間的爭斗來謳歌草原的豪邁生活,正是匈奴人的藝術創作風格。與霍去病墓石刻風格接近的還有西漢張騫墓前護墓獸,兩位墓主人都與西域游牧民族有著密切聯系,在他們的陵墓上設置帶有西域草原特征的動物雕像是很自然的。中國古代地面大型雕刻的一個突出特點是形成了以動物為中心的藝術世界,這種傳統就是在漢代石雕的基礎上發展起來的。而草原石刻對起步階段的西漢石雕起了重要影響作用,這點通過西漢、東漢石雕的對比中也能明顯顯現。西漢動物雕刻更多為草原中存在的猛獸,這時候出現了石雕貔貅,貔貅的表現手法較為樸實、渾厚;而東漢雕刻則側重于傳說中的具有神靈意味的祥瑞動物,發展了大型鎮墓獸、麒麟、辟邪等[3],偏愛極度夸張的變形風格,寄托著漢民族吉祥美好的愿望,現實動物形象逐漸消失,中原文化氣息逐漸加重。

二、西域草原石刻在擺放方式上對西漢墓前石雕的影響......史記..司馬貞索引姚氏案:..冢在茂陵東北,與衛青冢并,西者是青,東者是去病。冢上有豎石,前者有石馬相對,又有石人也。..唐代顏師古注..漢書..衛青霍去病傳..也有同樣記述。在對霍去病墓調查時看到石雕分布很散亂,墓頂、墓側、墓下均有,幾件大型石雕如..馬踏匈奴..、..臥馬..、..躍馬..等分布在墓下冢前的南北中軸線兩側,正如記載中..石馬相對..的描述,只是沒有了..豎石..和..石人..。文獻上對..豎石..鮮有介紹和解釋,隨后大多數學者認為豎石就是墓周圍除石人、馬之外其余石刻的統稱,但筆者結合當時的喪葬習俗和石雕形式,推測..豎石..很可能是一種與發現于歐亞草原的鹿石類似的石刻。鹿石是在斫平的四面體、圓形的石柱或石板上,經人工敲鑿、雕刻加工圖案后,形成的碑狀石刻,最早因碑面刻有鹿的形象而得名,鹿石高約為200厘米~400厘米,寬為40厘米~80厘米,厚為20厘米~40厘米,完全符合..豎石..的含義。從阿爾泰地區到蒙古高原北部的歐亞草原地帶,廣泛分布著鹿石,目前發現的草原鹿石多數被立于古代石堆墓葬和紀念性建筑旁邊,或并列地豎立在墓道兩側。在鹿石廣為流行的古代,當部族成員中有名望、擔當重要職責的統治者或英雄去世時,便為其豎立鹿石以期永志。1912年,俄國學者阿別利哥林..基瓦羅根據鹿石上的圖案及雕刻技術,認為鹿石與中國漢代浮雕相似[4]。據研究,鹿石存在的上限在青銅時代,下限為1世紀前后,也符合霍去病墓石刻的年代。當時漢代鬼神迷信風氣盛行,人要與神感應,人死后靈魂的超度升天是非常重要和必須的,借助具有向上引導意義的豎石和某種帶有神靈意味的動物作為通天的工具,很可能是墓葬建筑中必不可少的一部分。在古代歐亞草原的游牧民中間,立鹿石、石人、石柱、石雕牌坊、石像的喪葬習俗曾普遍存在過。草原石人一般面向東方立于石堆墓前,盛行的時代略晚于鹿石,相當于中原西周、春秋戰國至西漢時期,因而霍去病墓前..石人..的存在是無可置疑的[5]。早期石人在人像的基礎上更多地體現出原始崇拜的觀念,護佑種族繁盛,然后逐漸發展為純粹的墓主人形象,成為墓葬的標志之一。而中原最早在東周時期的東晉靈公及吳王闔閭墓前,人們就發現排列有石刻人像及石獸,只是皇帝和權貴們并不以雕像的形式留存下自己的真實形象,而往往采用借代和象征的手法,以龍等動物形象來代替,墓前石人往往是生前屬下、仆從或俘虜等,所以中原的動物雕刻發展迅速而人物雕像緩慢滯后。..馬踏匈奴..是我國最典型的一座主題鮮明的紀念性雕塑,堪稱霍去病墓石雕中最具代表性的杰作,它通過馬的形象來歌頌功臣名將,是霍去病個人精神的象征。在顯貴們的墓前放置石人、石獸的傳統與歐亞草原文化,尤其是阿爾泰草原游牧人古代藝術不無聯系。所不同的是西域北部游牧地區的石像雕刻反映的均是墓主人的形象及特征,具有紀念和祈福作用。中原石人、石獸、石雕貔貅則是融合了各民族文化的產物,作為皇帝及臣僚墓前儀衛,巡視護衛墓室,驅逐邪祟,并顯示墓主人顯赫的身份地位,這種厚葬之風的習俗影響歷經數代長久不衰。

三、西域草原石刻在藝術手法上對西漢墓前石雕的影響....如果把秦漢作為一個時期進行美術研究,我們不難發現,秦漢雕塑無論在文化根源上,還是在藝術表現形式上都有很大差異。秦雕塑以陶俑為主,運用寫實的藝術手法,結構嚴謹,主要繼承了先秦時期青銅工藝的某些形式語言,秦始皇陵兵馬俑就是其典型代表,雕塑的規模、大小都真實地再現了當時軍陣的模樣。西漢雕塑則改變了秦時的風貌,以大型石牌樓為主,風格簡約、概括,代表作就是霍去病墓前石雕,采用循石造型方式,盡量選取與所雕形象輪廓近似的石料,進行大膽而簡潔的削鑿,將加工的重點放在能表明形象體態特征的部位,浮雕和線刻手法與整石完美結合,有如天成。西域草原游牧民族擅長于借助石頭來表現其粗獷、樸素、勤勞、勇敢的精神狀態。石刻藝術歷史悠久,流行于歐亞草原沿線的阿爾泰至西伯利亞的遠古平面鑿刻技術,至少在銅石并用時代就已十分精湛,無論是原始巖畫還是動物圖騰等,都具有形神兼備的特點,雖鑿之石面,但栩栩如生,呼之欲出,成為稍晚時期立體雕刻的重要基礎。草原石人就是游牧民族依靠平鑿的技巧,創造了循石造型的典范,游牧先民們選取長圓狀的石料作簡單的雕刻,大致區分出頭和軀干,再運用平鑿的手法,淺浮雕出手臂和動作等,最終實現人與石頭的巧妙統

一。這些石刻在于寥寥數刀,便將具體表現與抽象概括融為一體,令人嘆服。在霍去病墓前各石雕中均表現出相似的創作元素,如..臥馬..石雕貔貅、..臥牛..等俯臥式動物,刻畫逼真,對石塊的外形做了較細致的加工,輪廓明朗,大起大落;..石魚..、..石蟾..等則基本采用了天然石料的原貌,內部略加線刻,樸實稚拙,自然天成;..怪獸食羊..、..野人抱熊..等是中原少見的題材形象,看起來似乎顯得粗糙,只能算是在..塊不規則的石塊表面上用浮雕和線刻的方式刻出了人和動物的大致形狀,雄壯磅礴,渾圓流暢;..野人抱熊..(見圖1)更像是巖刻,野人的上半身與雙手順著石塊表面而刻出,充分利用巖石原有的形態,并在作品上保留巖石表面自然凸凹的結構,把石頭獨有的特征發揮到了極點,自由流動的線與扭曲的團塊形成粗狂而有力的氣勢,融于穩定的整體造型之中,

突出表現了西漢墓前石刻貌似拙笨而力量無窮的藝術特點,在漢代以后的藝術形象中絕難見到。它與發現于歐亞草原上的阿勒泰青河縣切爾切克石人有異曲同工之妙。再如..馬踏匈奴..,整個動作姿勢處理得大刀闊斧,直取馬、人神態中最引人入勝之處,尤其對匈奴人的手臂做了細致的刻劃,與草原石人體現出一種極為接近的藝術表現手法。總之,這些雕像渾厚雄偉,具有很強的體積感和質量感,明顯地汲取了草原文化的樸拙、雄壯的藝術精髓。圖1..霍去病墓前石雕......野人抱熊....通過對西域草原石刻和西漢墓前石雕貔貅的比較研究,可以確定,西漢墓前石雕藝術的某些方面受到了歐亞草原石刻文化的影響,這點在霍去病墓石雕上體現得非常突出。西漢時期,隨著平定匈奴、外通西域的進程,中原文化與各區域文化之間進行了廣泛的交流與聯系,而漢代的石雕藝術和石雕貔貅也在不斷地吸取歐亞草原文化及中亞藝術的營養中壯大起來。 作者; 嘉祥石雕 制作 整理

版權屬于: 長城石雕廠 (http://m.openpad.cn/)

版權所有。轉載時必須以鏈接形式注明作者和原始出處及本聲明

其他人閱讀了;

上一篇:嘉祥雕刻制作的五大步驟是什么

下一篇:石雕牌坊民族特色是什么

在線留言

留言記錄

-

暫無數據

寺院觀音麒麟雕刻圖片

寺院觀音麒麟雕刻圖片 石雕牌坊村莊石牌樓雕刻圖片大全

石雕牌坊村莊石牌樓雕刻圖片大全